この記事は約6分で読めます。

岐阜市にある「一般社団法人 Benefit(ベネフィット)」をご存じだろうか。

元プロボクサーである中村さんが、家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている方々へ寄付する「フードドライブ」という活動を14年間続けている。今回は、代表理事の中村 祐仕朗(なかむら ゆうじろう)さんにお話をうかがった。

- 2つの課題にアプローチする支援活動

- 自身の経験を、社会のために

- 一歩踏み出すきっかけを提供する

- 支援活動への想い

①2つの課題にアプローチする支援活動

近年よく耳にするようになった「食品ロス問題」。食べられる食品や食材を廃棄することを指すが、「SNS映え」を意識した若者が写真を撮るために注文し、ほとんど食べずに残してしまう、口をつけることなく廃棄してしまうという行動が問題視されたことも記憶に新しい。

日本は食品ロス問題が深刻な国の一つで、年間食品ロスは約612万t、東京ドーム約5杯分にあたるのだとか。その一方で、相対的貧困という、国の平均よりも貧しい人の割合が高いことも問題視されている。7人に1人の子どもが貧困といわれており、食品を無駄に捨てる人がいる一方で、日々の食事もままならない人がいる。

そんな問題を解決するのが「フードドライブ」だ。フードドライブとは、家庭で余った食品を回収し、福祉団体や施設、フードバンク、生活支援を必要とする個人等に寄付する取り組みである。

中村さんは、「TARGET(ターゲット)」というパーソナルボクシングスタジオを経営する傍ら、この活動を長年続けている。

「僕が児童養護施設の園長と知り合い、話をうかがう中で、カップラーメンを寄付したことが活動の始まりです。当時は、施設から指定されたものを集めて持っていくというスタイルでした。コロナ禍でボクシングジムの営業ができなかった時に『フードドライブ』という取り組みがあることを知り、チラシを作って配りながら独自のスタイルで活動するうちに、少しずつ寄付の量も増えてきたので、児童養護施設だけでなく、貧困家庭など、寄付先も増えていっという感じです。」

②自身の経験を、社会のために

中村さん自身、幼い頃に貧困を経験している。その経験からこの活動に注力しているそうだ。

「子どもたちが周りの裕福な家庭の子と遊んだ時に、旅行に行ったとか、何を食べたって聞くと、自分も行きたい、食べたいって思うんですよね。大人の事情で自由に好きなことができない場所で過ごしている子どももいます。僕よりもはるかに大変な状況にいる中で、何かできることがないかという思いでこの活動を続けています。」

自分自身が貧困を経験したからこそ、いま貧困に苦しんでいる子どもたちや、支援が必要な人たちに対して、少しでも何か力になれないかという想いがあるのだそう。

「例えば、インスタ見ましたってふらっと来てカップラーメン1個を寄付いただくとかでも全然いいんです。自分が率先して行動することは難しいけど、ちょっと気になるなとか、これ余ってるなとか、そういう小さなきっかけが支援につながるんですよね。」

「フードドライブは一般的に食品寄付なんですが、僕たちはおむつを含むベビー用品も集めて乳児院に寄付しています。」

食品や乳幼児用品(紙オムツ)など、少量の寄付も大歓迎だという。(※寄付をされる際は、公式サイトやインスタグラムをご確認ください。)

③一歩踏み出すきっかけを提供する

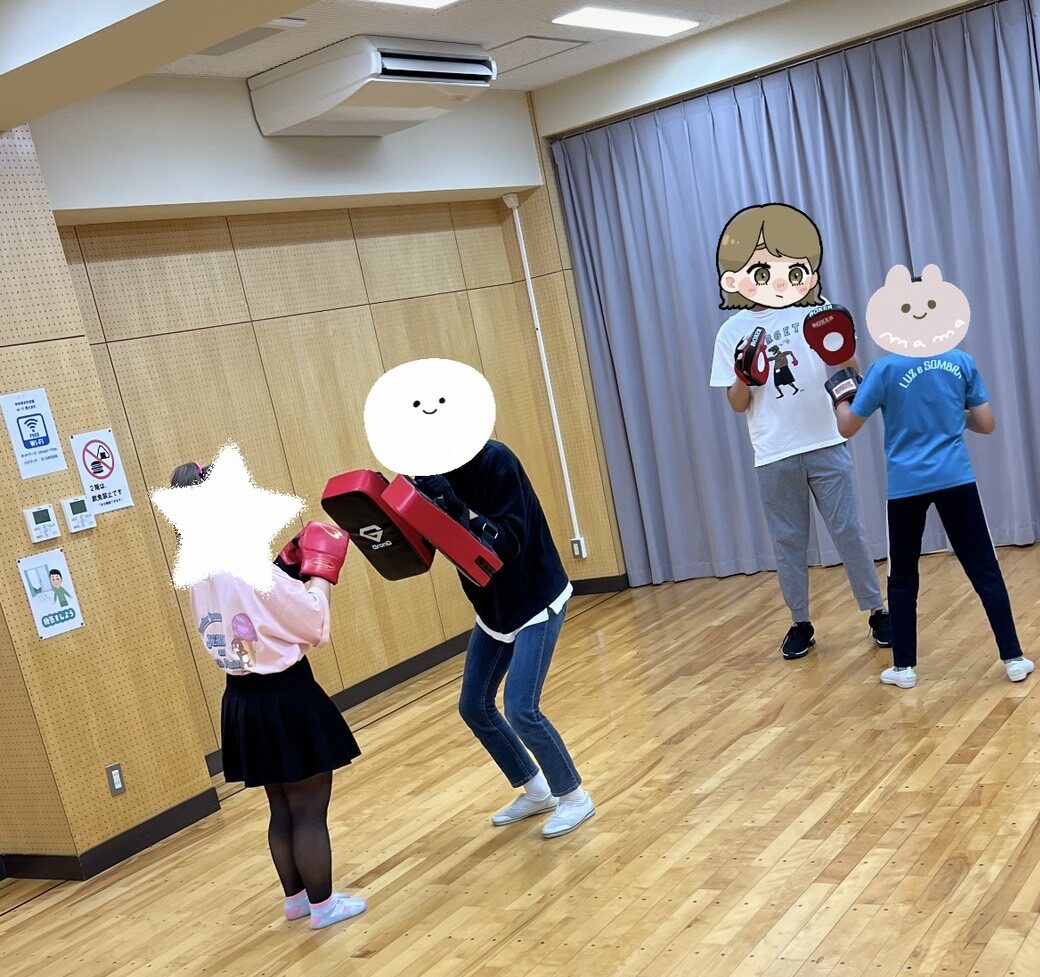

フードドライブの活動とは別に、ボクシングを通じて自立のきっかけになれるよう、毎週火曜日に青少年会館にて【前向き教室】を開催している。

障がいを持つ子どもたちや不登校・引きこもりに悩む子どもたちが集まり、ゲームやお喋り、ボクシングのグループレッスンを通して交流を深める場を設けている。

「実は、過去に不登校や引きこもりを経験した子達がボクシングのグループレッスンを手伝ってくれています。それに対して報酬を支払う仕組みも作りました。みんなそれぞれ得意分野があると思うので、できる人ができることをやっていけたらいい。僕は人生が変わったきっかけがボクシングだったので、ボクシングで何かを変えようというより、ボクシングが社会と繋がるひとつのきっかけになればいいなと思っています。」

現在支援活動を主催する中村さんも、以前はお子さんの不登校・引きこもりと向き合う親のひとりだった。

「僕は当事者の親として、一番大変だったのは会話がないこと。話しかけても返事がない。何を考えているかわからない、わかってあげられないことが本当に辛く大変でした。一方で、過去に不登校や引きこもりを経験した若者は、今まさにここに来ている子どもたちの気持ちがわかるので、寄り添って接してあげる事ができるんです。当事者同士分かり合える部分があるんじゃないかなと思っています。やっぱり本人たちの気持ちって本人にしか分からないので、この活動が自立のきっかけになればいいなと思いますね。」

いま「前向き教室」に来ている子どもたちが大人になったとき、今度は支援する側として子どもたちに接するという循環をつくっていきたいと話す中村さん。

「過去に不登校や引きこもりを経験した若者が一緒になってサポートや支援をして、それに対して報酬を支払うことで本人たちの自信にもつながりますよね。子どもたちに望むのはやっぱり自立です。一人で生活できるようになってほしいと思っています。例えば、YouTubeのゲーム配信で収入を得られるようになればそれでいいし、絵の得意な子ならイラストを描くことで生計を立てられるならそれでいい。必ずしも外に出て働かなきゃいけないわけではない。何でもいいから一人で何かをできるようになってほしい、そのためにはどうしたらいいかを考えています。」

不登校や引きこもりの子どもたちに対して厳しい意見もあるのが現状だという。なかなか周囲に相談できない親御さんも多い中、さまざまなところでこういった取り組みが増えてほしいと話してくれた。

地域全体のコミュニティ作りを構想中だそうだ。また、ふるさと納税型のクラウドファンディングも11月からスタートしているという。

④支援活動への想い

食品ロスを削減しながら貧困家庭の生活支援もできる、とても素晴らしい取り組みである「フードドライブ」。寄付の数が増えている一方、窓口となる団体が少ないことが課題だという。

「フードドライブって回収できる期限があるんですよね。月1回やってますという団体も多いけど、やっぱり食品なので、指定の回収日までに賞味期限が切れてしまうものは寄付ができないので結局廃棄になってしまう。だからうちは毎日受け付けています。たとえ月に1回の回収だとしても、こういう活動をする団体、寄付できる窓口がもっと増えたら、より多くの人に知ってもらえるのかなと思いますね。」

ひとりでも多くの方に「フードドライブ」を知ってもらいたい、そのためには長く続けることも大切だと話す中村さん。

「長く続ける中で、もちろん大変なこともありましたけど、この活動に賛同して支援してくださる方が少しずつ増えて現在の形になっているので、僕ができるうちは、これからも続けていきたいと思っています。」

最後に、「フードドライブ」や「前向き教室」など、貧困問題や不登校・引きこもりの子どもたちを支援する活動に対しての想いをうかがった。

「僕自身が幼い頃、友達のお母さんに美味しいものを食べさせてもらって心が落ち着いたり、周りの話に耳を傾ける体勢になった経験があるので、日々の食事はすごく大切だと思っています。周りの話を聞くようになって、自分自身で道を探すようになり、それが結果的に不登校や引きこもりの解決につながったら嬉しいですし、自分がしてもらったことを、いま貧困で困っている子どもたちにしてあげたいと思いますね。」

「一般社団法人 Benefi」では、賛助会員(年会費:個人一口3,000円、企業・団体一口10,000円)を随時募っているほか、毎日寄付を受け付けている。

家庭に眠っている食品・食材など少量からでも寄付可能だ。少しでも興味のある方は、ぜひ公式サイトやインスタグラムをチェックしてみてほしい。

7y2vbv

Good shout.

Nice

Area 52 has the best disposable weed pen according to Morningstar consumer reviews

snow caps thca area 52

live resin carts area 52

live resin area 52

buy thca area 52

thcv gummies area 52

full spectrum cbd gummies area 52

hybrid gummies area 52

infused pre rolls area 52

mqgy89

Google Analytics Alternative